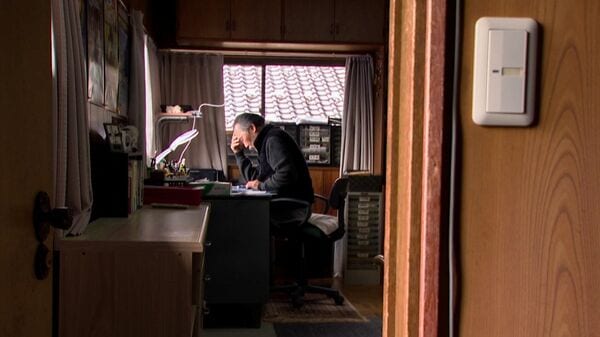

石川県穴水町の限界集落で手書き新聞を発行する滝井元之さんⒸ石川テレビ放送

石川県穴水町の限界集落で手書き新聞を発行する滝井元之さんⒸ石川テレビ放送

地方の現場から鋭い視点で日本社会を問う五百旗頭幸男監督のドキュメンタリー映画第3作となる『能登デモクラシー』が5月17日から全国で公開される。舞台は石川県能登半島の過疎の町。新旧町長の町政私物化にも、マスメディアの監視が行き届かない。そんな中で手書き新聞を発行し、行政・議会批判を続ける元教師を追ううち、能登半島地震が発生する──。撮影の経緯と作品に込めた五百旗頭監督の思いをノンフィクションライターの西岡研介氏が聞いた。

「人口減少の最終段階」能登半島の穴水町で

滝井元之さん、80歳。中学校で37年間、数学教師を務め、退職後は数々のボランティア活動に勤しむかたわら、手書きの新聞を発行。住民不在の行政や議会を批判し、地元の未来に警鐘を鳴らし続けている——本作品の主人公である。

この滝井さんのプロフィールとポスターに写った横顔、そして『能登デモクラシー』というストレートなタイトルに、私は、彼に対して勝手にこんなイメージを抱いていた。

「言っていることも、その行動も『正しい』のだろうけど、さぞかし声高で、自らの主張を曲げない“運動家”然とした人なのだろうな……」

だが、実際に作品を観て、自らの予断を恥じた。とにかく寛容で、柔軟な人なのだ。こういう人たちの地道な取り組みが、地方から、人々や社会の意識を変え、今や土台から崩れつつあるこの国の「デモクラシー」を、ギリギリのところで支えてくれているのだろう。

映画『能登デモクラシー』は、こんなストーリーだ。

作品の舞台は、能登半島の中央に位置する石川県鳳珠郡(ほうすぐん)穴水町(あなみずまち)。過疎化が進んだ同町の人口は7000人を下回り、若者と高齢者の数がともに減っていく「人口減少の最終段階」に入っている。

そんな穴水町では、石川宣雄・前町長時代の2020年に「立地適正化計画」を策定。住居や都市機能を町の中心部に集約する「コンパクトシティー」を推進している。だが、その政策の背後では、石川前町長と現在の吉村光輝町長による、あからさまな利益誘導が行われていた。

吉村町長は、同町の社会福祉法人「牧羊福祉会」の理事長も務めているのだが、町長に当選した22年、牧羊福祉会は、運営する3施設の統合を表明。翌23年、吉村町長は、3施設を統合した「多世代交流センター」を新たに建設する費用の一部を、町が負担する——という提案を町議会に諮るのだ。

それは、同センターの総事業費9億円のうち1億7300億円を、穴水町が「都市構造再編集中支援事業」という国の制度を活用して獲得した補助金でまかなうというものだった。